圖片從上至下依次為:

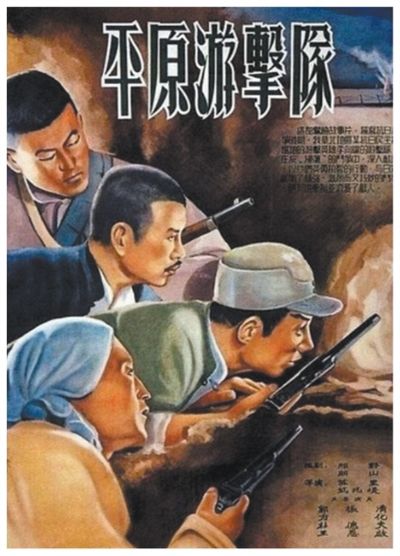

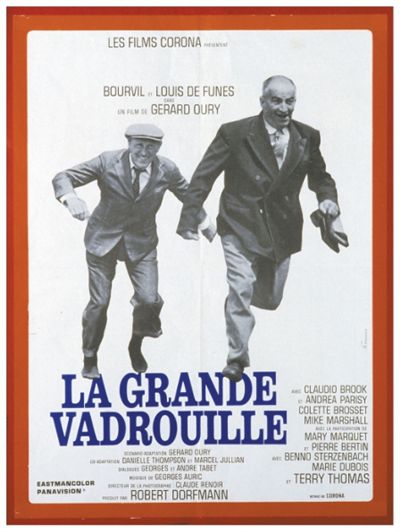

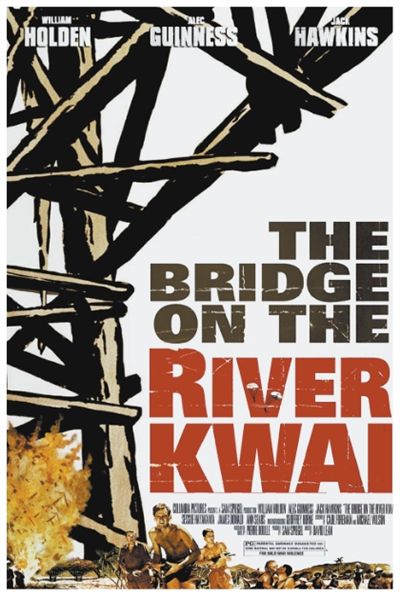

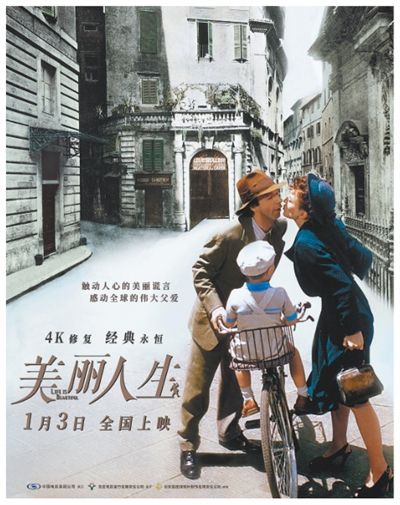

電影《平原游擊隊》《趙一曼》《虎口脫險》《桂河大橋》《美麗人生》《南京!南京!》海報。資料圖片

我出生在“新中國電影的搖籃”長春電影制片廠(前身為東北電影制片廠)。從小,我就有機會觀賞各類影片。攝影棚和道具車間裡的各種飛機大炮,讓我們這群男孩兒流連忘返。我們最愛抗戰題材的電影,每當有抗戰電影放映,我和小伙伴們都會早早跑到電影院,搶佔最好的位置,興奮地看著銀幕上的英雄們怎樣運籌帷幄、痛擊侵略者。在廠裡一遇見飾演英雄的叔叔阿姨,我們就追上前,問台前幕后的故事。他們不厭其煩地給我們講拍攝、講歷史、講中國人的抗戰精神。光影流轉,在長輩們的娓娓道來中,一群半大孩子默默做著英雄夢。

從上世紀40年代末起,長影推出許多優秀的國產抗戰電影,像《中華女兒》《平原游擊隊》《趙一曼》《兩個小八路》等,都是大家耳熟能詳的經典作品。這些電影影響了一代代中國觀眾,也伴著我和同齡人長大,片中的許多台詞都成了我們兒時的游戲“劇本”。那時,總會有一個“不幸”抽中敵人角色的小伙伴不甘心地嘟囔:“高,實在是高。”然后另一個扮演英雄的孩子就會高聲說出那句經典台詞:“不許動,舉起手來!我是李向陽!”

在我成長過程中,除了國產抗戰電影以外,反法西斯題材的譯制電影同樣膾炙人口。比如誕生於1966年的法國影片《虎口脫險》,講述1942年英國空軍一架轟炸機在巴黎上空被擊中,機上乘員在巴黎市民的幫助下突破納粹圍追堵截、成功逃出法國的故事。影片的驚險緊張讓我們捏一把汗,詼諧幽默又讓大家捧腹大笑,直呼過癮。

高中畢業后,我考入中央戲劇學院,之后進入國家話劇院,成為一名演員。20余年的演藝生涯中,我塑造過許多角色,也實現了自己的英雄夢。然而,最讓我無法忘記的並不是扮演英雄,而是一部講述抗戰時期普通中國人遭遇的電影——上映於2009年的《南京!南京!》。和兒時觀看抗戰影片時受到的鼓舞不同,這部電影的創作過程極為痛苦,因為它觸及的是中國人心頭一道難以愈合的傷口,因為它的故事發生在1937年的南京。

《南京!南京!》由陸川執導,以南京大屠殺慘案為主題。我在片中飾演一名普通的中國軍人。參與影片的每個工作人員都深知這段歷史的沉重,從服裝、化妝、道具到布景,每一個細節都極力貼近真實。也正是這種真實感,把我一步步推進了歷史的真實:侵略者的殘暴面容、帶血的刺刀、人群絕望的呼號、孩子撕心裂肺的啼哭……這些場景,一次次將我拖回30多萬同胞墜入的深淵。哪怕攝影機停轉,我也無法控制自己的淚水。痛苦、屈辱、憤怒、絕望……拍攝過程中的記憶是沉重的,我甚至數次想退出拍攝。不只是我,劇組中許多演員都因那段經歷嚴重失眠,久久無法平復心情。

哪怕我們力圖最大程度還原那段歷史,最大的感受仍是:“很難想象!”——很難想象1937年那個冬天,南京城淪為怎樣的人間煉獄。而這一切,距離我們不足百年。當年的幸存者如今也紛紛年屆九十,他們或許已經無力訴說自己經受的殘暴罪行,但記憶還在。他們是否仍被夢魘折磨?是否還會時常恐懼?

拍攝電影,記錄史實,就是要提醒我們這些生活在和平年代的人,我們和那些大屠殺的幸存者是生活在同一個時代的人。也是為了提醒人們,惡魔從未真正遠去,它潛伏在人性的陰影裡,潛藏在偏見、狂熱與麻木之中,等待被遺忘、被忽視、被縱容的時刻。

《南京!南京!》上映后,在多個國際影展中獲得榮譽。2023年,聚焦娛樂影視行業、擁有百年歷史的美國刊物《綜藝》(Variety)評選全球影史30部最佳戰爭電影,《南京!南京!》名列其中。這部電影能夠引發廣泛回響,正是因為各國人民對這段歷史有著超越語言與文化的共鳴。記得2011年,我和美國演員梅麗爾·斯特裡普一同參加在北京舉行的“中美文化藝術論壇”。2005年,我們曾在電影拍攝中有過合作。重逢時,我將《南京!南京!》的光盤作為自己最重要的作品之一,鄭重地贈予她作為紀念。斯特裡普感動地說,她願意更多地了解中國,包括中國的歷史。

也正是因為共通的記憶和情感,拍攝反法西斯題材電影在世界范圍內成為一種持續的表達。從1940年至1945年,約有300部反法西斯題材電影問世。迄今為止,全世界電影人共拍攝1300多部反法西斯題材電影,而且數量還在不斷增加。據互聯網電影資料庫(IMDb)統計,標注“反法西斯”標簽的電影、電視劇和短片已超過4900部。也正因為拍攝另一部中國抗戰題材電影,我有幸和年輕時的偶像、美國演員布魯斯·威利斯合作。我問是什麼讓他不遠萬裡來中國拍這部電影?他的回答讓我感動:這個題材屬於全世界,每個人都應該參與,不論身處何地。

為了解更多中國以外的反法西斯故事,我游歷歐洲,去探訪一些還在的人和事。邊境線上那些冷冰冰的碉堡、工事,仿佛都在提醒我們:那段歷史並不遙遠。后來,我陸續觀看了《斯大林格勒》《桂河大橋》《美麗人生》等歐美反法西斯題材影片,它們的故事內容和表現方式各有不同,但核心表達是一致的——記錄、反思這場給人類帶來浩劫的災難。

2017年,我和太太安娜專程前往法國巴黎,拜訪瑪瑟林·伊文思女士,她是荷蘭紀錄片大師尤裡斯·伊文思的遺孀。1938年,正值中國抗戰的艱難時期,伊文思先生來到中國,用鏡頭記錄下台兒庄戰役等無比珍貴的軍民抗戰史料。這些影像也成為那個時期世界了解中國抗戰的窗口。

瑪瑟林女士的家中擺放著中國瓷器,牆上挂著刺繡和畫家黃永玉專為她創作的中國龍畫作。老人家很高興看到我這個遠道而來的中國年輕人,為我們講了許多她與伊文思先生在中國的往事,講了許多他們和中國人的友誼。看得出,她很珍視當年在中國結下的情誼。當我對伊文思先生在中國拍攝抗戰影像資料表達尊敬和感謝時,老人家只是微笑著拉起我和安娜的手,溫暖地說:“要記錄,要記憶。也要愛,要互相愛。”

2018年,瑪瑟林女士去世了。今年7月2日,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的幸存者照片牆上,又熄滅了兩盞燈。歷史的親歷者們正逐漸遠去,但記憶不能忘。我們要做的就是去記錄,去記憶,也要像瑪瑟林女士說的那樣,要愛,要互相愛。

劉燁,演員、中國電影協會會員。1998年以電影《那人那山那狗》出道,此后主演電影《南京!南京!》《建軍大業》《望道》、電視劇《北平無戰事》等,塑造了多樣的熒幕形象,獲得中國電影華表獎優秀男演員、中國電影金雞獎最佳男主角等獎項,作品在戛納、威尼斯、東京等國際電影節亮相。2013年,法國文化部授予劉燁“法蘭西文學與藝術騎士勛章”。